El soldado oruga

por Jomra

«Vista de oruga». Sentía el calor de la sangre escapándose de su cuerpo. El estruendo exterior casi no le dejaba escuchar sus ya débiles pensamientos. Ya casi ni parpadeaba. El sudor se mezclaba con el olor del barro, polvo, vómito, orina y excremento que inundaban el ambiente, al lado de la omnipresente sangre. Sangre formando lodo. Su propia sangre como cama de último reposo para él, como para tantos otros.

La batalla continuaba, él lo sabía; llevaba un rato en el suelo, esperando su final, recibiendo pisotones de soldados a pie y de caballos, no siempre con jinete. Vista de oruga, pero mal encuadre, todo estaba de lado. Solo podía ver por el ojo derecho, el izquierdo… ¿aún tendría el ojo izquierdo? No podía ver mucho, polvo y movimiento. Intentaba recordar qué había pasado, cómo había llegado a besar el terroso suelo y por qué carajo solo podía pensar en que lo que veía era un puñetero plano oruga… y cómo sabía que era eso. Antes del último suspiro, tenía que recordar.

•••

Una hora antes, el valle donde sangrarían, él y muchos más como él, se mostraba impoluto y hermoso. El sol aún no terminaba de despuntar pero ya repartía colores y sombras entre los escasos árboles y los prados eternos; el río sonaba ligero, contento, indiferente a lo que ocurriría en breve, donde sus aguas cristalinas dejarían de serlo.

Miedo, ansiedad, aprehensión, fervor, entusiasmo… los sentimientos contradictorios se palpaban en el aire, en los ánimos de todas las tropas reunidas para combatir contra el enemigo; en ese lugar de ensueño, todos se comportaban de distinta forma. Él, en esos momentos, buscaba no vomitar. No tenía nada en el estómago que devolver; miraba a todos lados e intentaba prestar atención a sus compañeros.

–Mierda –comentó un corpulento muchachito malhablado y peor equipado–, espero que esos cabrones no se presenten, o que acepten un combate singular y esto se acabe de una vez.

–Cobarde, eres un cobarde –espetó otro niño, de esos que se creían hombre por llevar una guadaña y un yelmo, mientras escupía a un lado–, tenemos que pelear, debemos ganar…

Siguieron discutiendo, más bien insultándose, hasta que otros intervinieron, diciendo lo de siempre: que se reservara la energía para los enemigos, que no era momento de pelearse entre sí. Mientras escuchaba, él solo quería echarse a llorar, o salir corriendo de esa locura armada. O las dos cosas. Pero no había tiempo ni tenía el valor para hacer nada de eso. La solución que tomó fue contener la arcada, esforzarse por no mojar los calzones tan pronto –estaba convencido de que los mancharía, lo que pasó con el primer corte recibido– mientras escuchaba los cuernos que anunciaban el inicio del infierno sobre la tierra.

El fuerte sonido acompañó la temida imagen del brillo de las armas y armaduras del enemigo al otro lado del valle; se gritaban las órdenes para que todos murieran, se indicaba a cada grupo qué tenía que hacer. Y su pelotón, si se podía llamar de esa forma, tenía una misión bien sencilla: morir y desgastar al enemigo. No se lo habían dicho así, claro, algo de ponerse delante guardando tal parte de la formación. Pero él sabía que eran carne para recibir flechas en vez de los nobles soldados con armadura; él pertenecía a la leva de campesinos, que como mucho llevaban un medio casco y escudo y usaban los aperos como armas.

•••

Dos días antes de la batalla, un capitán con florido verbo –e incomprensible para los campesinos que había reclutado– les animaba a acelerar el ritmo, puesto que tenían que llegar al punto de destino en un día o no tendrían nada de gloria. Pero antes debían pasar por unos pueblos más para aumentar el grueso del pelotón. Claro, era fácil decirlo cuando se va a caballo y bien alimentado; la mayoría de los muchachos, demasiados críos para aceptar el propio cansancio o demasiado viejos para tragarse su orgullo, llevaban días o semanas sufriendo el largo trayecto a pie, la mala comida y las peores condiciones vitales.

Esa noche, se detuvieron en un pequeño castillo guardado por un anciano, que dejó pasar a los ilustres que iban a la guerra, mientras que el resto se quedó fuera del pueblo. Llovía.

Normalmente era así cuando llegaban a cualquier castillo o pueblo: los oficiales, señores, caballeros y demás ilustres personas tomaban lo que querían, se resguardaban bajo techo o en espléndidas carpas, tenían varios escuderos, sirvientes y no les faltaban las rameras. Comida buena y agua limpia.

Los soldados profesionales o mercenarios que acompañaban a esos señores, por su parte, se acomodaban bien, con un personal de apoyo, escuderos y otros lacayos, montaban su propio pequeño campamento y organizaban las principales guardias. Estaban más preocupados por impedir que los campesinos escaparan que por evitar altercados, entrenar o cualquier otro detalle. Más bien, solían ser los que más problemas causaban, trataban como basura a los campesinos y volcaban su frustración, causada por los de arriba, con los de abajo.

El resto de la creciente cuadrilla hacía lo que podía. Dormían apiñados con malas ropas, buscaban cobijo de la lluvia, como ese día, según podían. Se robaban entre ellos, se quitaban las pocas armas o protecciones que tenían, se vendaban unos a otros las ampollas de los pies, armaban pequeños fuegos y sospechaban de todos, miraban con malos ojos y contaban sus penas.

Algunos niños, insensatos ellos, tenían ganas de ir a la guerra, pero la gran mayoría había sido arrancado de su pueblo y no sabían bien qué rayos hacían ahí, por qué peleaban y, en muchos casos, para quién darían su sangre. No para ellos, eso tenía claro la mayoría, por más que los oficiales dijeran otra cosa.

Esa noche fue especialmente movida cerca del moribundo que miraba en plano oruga. Él, como siempre, se mantenía callado mientras dos hombres discutían frente a la nonata hoguera. Uno de ellos, de barba hirsuta y mirada desconfiaba, acusaba a un jovencito cogido en el pueblo anterior de haberle robado un cuchillo, su mejor cuchillo, que tenía tal tamaño que podía pasar por una espada corta. El muchachito negaba la mayor, aseguraba que eso era suyo y nadie le quitaría su pasaporte a la gloria. La gloria le llegó como un guantazo que le arrancó varios dientes, seguido por un navajazo en el vientre con el que acabó toda su historia de conquistas antes de comenzar. Nadie dijo ni hizo nada por aquel niño que no llegaría a hombre jamás.

Seguía lloviendo, pero menos. La garúa estaba presente para impedir el sueño tranquilo de todos esos infantes secuestrados por el bien de un señor que –seguramente– los despreciaba.

•••

Una luna entera antes de la batalla donde vería su final echado en el tibio y ensangrentado suelo, muchos hombres llegaron a su pueblo. El castillo quedaba lejos, a unas cinco leguas. De ahí venían todos esos soldados tan bien aparejados que ya traían un buen grupo de reclutas, era uno de los grupos encargados de las levas nada voluntarias.

Todos los varones mayores de doce años o con condiciones para blandir un arma estaban llamados a las armas. Por supuesto que había excepciones: básicamente los padres de familia quedaban fuera del reclutamiento. Ellos o uno de sus hijos. Así, todas las familias podrían conservar a un hombre que pudiera coger las armas en caso necesario –esa lección la aprendieron en la última guerra, la llamada «De las Viudas», donde pueblos enteros se quedaron sin varones que defendieran los mismos, siendo completamente vulnerables para el forrajeo posterior llevado a cabo por el enemigo–.

Los soldados habían reunido en la plaza mayor del pueblo a todas las familias. Les contaron que había una guerra y que les correspondía, como vasallos y buenos hombres hijos de Dios, defender todo lo defendible, salir con lo que tuvieran y aportar su sangre por todos nosotros. Que amén y todo eso. Exigían sus manos y sus bienes, así que no solo harían una leva,sino que también se llevarían gallinas, conejos, cereales y otros bienes imprescindibles, como el vino y la cerveza. Nadie les dijo, en realidad, de qué se trataba la guerra. No sabía si irían a defender algo o a conquistar.

Él era el cuarto hijo de un labrador ya algo mayor. Sus hermanos mayores ya se habían casado y tenían hijos. Su padre había decidido que fuera el hermano mayor, con más hijos que alimentar y responsable, el que evitase el horror de la guerra. Él contaba con quince años en ese momento, por un instante pensó en negarse a servir. No le interesaba un pimiento el señor, no entendía para qué rayos le querían en una batalla sin objetivo alguno para él o su pueblo.

–Los malvados hijos de Belcebú son los otros, por supuesto –le había gritado con furia un oficial cuando él se atrevió a preguntar quiénes eran los buenos en toda esta historia. Previamente recibió una fuerte bofetada y, luego, unos cuantos latigazos. Pero eso no fue este día.

En el pueblo solo el carpintero puso el grito en el cielo, él no quería perder a nadie en una guerra –en la anterior murieron todos sus hermanos, su padre y muchos más parientes–, no quería mandar a sus hijos a derramar su sangre por gusto.

–Pagamos nuestros impuestos y diezmo, mandamos cereales y comida al Señor, y ¿ahora nos piden la sangre? Nos exprimen siempre y no recibimos nada. ¡Vayan a sangrar ustedes! –gritó airado el carpintero. Algunos comenzaron a asentir tímidamente; se palpaba el descontento creciente y la tensión en el ambiente.

Una flecha acabó con todo. Dio de lleno en la garganta del trabajador de la madera, que cayó ante los ojos atónitos de propios y extraños. Una risa nerviosa corrió entre los soldados, que se tensaron ante una posible respuesta violenta del populacho. Nadie más se resistió a la leva. De las guerras se podía volver vivo, de la traición siempre se terminaba sin cabeza. La del carpintero fue lucida en una pica en la plaza mayor hasta que acabó la leva y el aprovisionamiento por parte de los soldados.

•••

Varios años atrás, antes de esa guerra, hubo otras. Mucha gente moría continuamente en el campo de batalla, pero más perecían por enfermedades de lo más simples de tratar, vinculadas con la mala alimentación de casi todo el pueblo o la nula higiene. Cosas tan básicas.

Aun así, llevaban ya un par de años de apacible tranquilidad y prosperidad; hasta los bandidos en los caminos comenzaban a escasear. Él no tendría más de siete años por aquel entonces.

En su pueblo se detuvo un viejo artista. Iba en un carro tirado por un asno de lo más extraño, al que le faltaba una oreja. El pintor se dirigió a la Plaza Mayor, clavó una serie de postes y puso unos pequeños lienzos con pinturas la mar de sencillas a la vista de todos y comenzó a venderlas, como si estuviera en el mercado o una feria, a precios asequibles.

Si alguien le preguntaba por qué hacía eso, comentaba que se ganaba la vida muy bien pintando a grandes señores sentados o quietos. Más bien, falseando su imagen para que se vieran gloriosos cuando eran patéticos personajillos con miedo a su propia sombra y odio por todos. Pero, de cuando en cuando, tenía que buscarse un nuevo mecenas, y nada mejor que ganarse unos cuantos cobres en el camino con esas pinturas de práctica. Las podía casi regalar porque ya estaban, en realidad, pagadas. Y así todos podrían tener sus obras y, algún día, los bardos cantarían alabanzas al pintor del pueblo.

Al pequeño de siete años le maravilló esa corta historia. Veía los cuadros con verdadero asombro y deseaba, en su fuero interno, poder acompañar al pintor errante y ser su pupilo. Se fijó en un cuadro: se veían pies y pezuñas, que levantaban mucho polvo, unos pequeños cantos y guijarros en primer plano, y siluetas peleándose entre sí. Parecía como si alguien tendido en el suelo estuviera mirando.

–¿Te gusta? –le devolvió a la realidad la voz del viejo del óleo. –¿Sabes lo que es?

–Parece una batalla, ¿no? Pero se ve raro, no se ve bien, y el suelo… –comenzó el niño nervioso.

–¿Raro? –rió el hombre–. Bueno, sí, no es muy usado en nuestro tiempo. Es un plano con vista de oruga. Así se vería desde el suelo. Al señor del castillo no le gustó nada, este cuadro me costó su favor –terminó con un tono tan cansado de contentar a los altos señores como feliz de aún ser fiel a sí mismo con esas pinturas. El niño movió su cabeza en señal de una comprensión que no tenía, el pintor sonrió y no hablaron más.

•••

Cada vez que parpadeaba pasaba más tiempo entre que cerraba el ojo bueno y lo volvía a abrir. Cada vez el ruido sonaba más lejano, cada vez notaba menos su propio cuerpo y la sangre se secaba y enfriaba. Cada vez estaba más seguro de que moriría de todas formas. La conciencia se le escapaba e intuía que no podría determinar el momento concreto de su último aliento, al igual que nunca se sabe cuál fue el pensamiento lúcido que cierra el día antes del sueño.

No sabía si sentir alivio por el fin del sufrimiento o pena y miedo por lo que estaba por ocurrir. No quería pensar en ello. Ya había conseguido recordar por qué estaba sobre el suelo: era un soldado a punto de morir en una guerra, en un valle a muchas leguas de su pueblo.

No solo eso; seguramente, era uno de los pocos tumbados que sabían que el plano a ras de suelo que disfrutaban en su último momento era una vista oruga. No sabía qué hacía allí, más allá de saber que era una guerra, no sabía qué o quién le había golpeado –¡ni siquiera el con qué!– para estar tirado en el suelo a punto de morir, pero sabía qué era un plano oruga y eso lo llenaba de una extraña paz.

«El viejo pintor se equivocó: el suelo no tendría que estar abajo, sino a la izquierda o a la derecha del cuadro. Así sería una perfecta descripción de la realidad», pensó mientras se dibujaba una pequeña sonrisa en su casi gélido rostro.

—

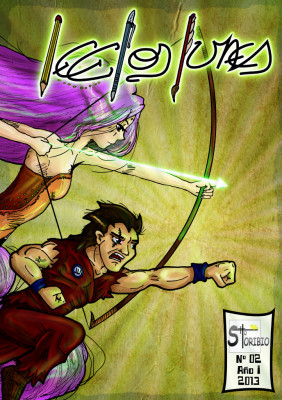

Puede volver al índice de Lee Los Lunes nº 2 dando clic acá.

1 pensamiento sobre “El soldado oruga”