Flama

por Jomra

La tormenta no amainaba. Cuarto día de lluvia sin cesar; el río principal que cruza el pueblo se había desbordado dos días atrás llevándose parte de uno de los barrios bajos. Las cuadrillas trabajaban todo lo que podían moviendo tierra para evitar que algo así ocurriera de nuevo. Simples y meros parches que no pararían a la fuerza de la naturaleza que representaba el agua en movimiento. Aun así, sabiéndolo, seguían intentando parar lo inevitable, tal vez con el sueño fugaz de controlar el propio destino.

La tormenta no amainaba. Cuarto día de lluvia sin cesar; el río principal que cruza el pueblo se había desbordado dos días atrás llevándose parte de uno de los barrios bajos. Las cuadrillas trabajaban todo lo que podían moviendo tierra para evitar que algo así ocurriera de nuevo. Simples y meros parches que no pararían a la fuerza de la naturaleza que representaba el agua en movimiento. Aun así, sabiéndolo, seguían intentando parar lo inevitable, tal vez con el sueño fugaz de controlar el propio destino.

–Pardillos –sentenció una hastiada Nìreçaq mientras, por la ventana, veía cómo un grupo de malhumorados pueblerinos volvían a sus húmedas casas tras un día de construir pequeños diques, ampliar el muro en la rivera o cualquier tarea relacionada.

–Siempre tan positiva –ironizó Raxdan, su hermana mayor, mientras cruzaba la puerta de la sala–, me encanta cuando te pones tan empática con el dolor ajeno.

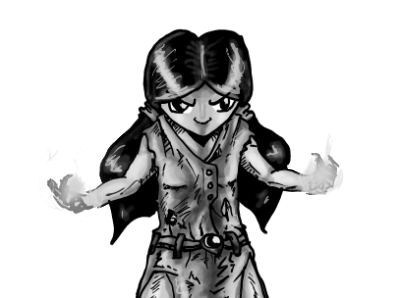

Nìreçaq no se dignó a responderla –ni siquiera volteó a mirarla mientras ella hablaba–, no quería hablar con nadie; lo de «pardillos» simplemente era la verbalización de un pensamiento. Estos días de castigo divino en forma de diluvio no tenía ganas de nada, solo jugaba con los dedos, los chasqueaba una y otra vez para prender chispas.

Sí, chispas. La joven Nìreçaq, semanas atrás, había descubierto que tenía el don del fuego. No era extraño entre su gente la existencia de ciertas metahabilidades. Raxdan era capaz de acelerar el crecimiento de las plantas, lo que la convertía en uno de los seres más queridos y adorados en ese pueblo de agricultores. La joya de la corona de la aldea, que reportaba suntuosos ingresos a la casa donde solo habitaban las dos hermanas.

Los intereses de Nìreçaq estaban lejos del prójimo. Su hermana conocía su habilidad, pero nadie más; cuando Raxdan pilló a la novata Nìreçaq encendiendo la lumbre usando solo las manos, gritó de alegría al ver que su pequeña protegida tenía tan maravillosa habilidad. ¡Ni más ni menos que el poder del fuego! La fogosa muchacha, en cambio, rogó casi con lágrimas en los ojos que aún no se lo contara a nadie, que le guardara el secreto, que no estaba preparada… Raxdan lo entendió, la abrazó y le dijo que no se preocupara, que cuando estuviera lista ella la acompañaría a comunicárselo al Sacerdote Mayor; el que se encargaría de dar un uso adecuado a tan alucinante poder.

Raxdan puso sobre la mesa las ensaladas. Se puso a comer de forma elegante –como todo lo que hacía–, mientras que Nìreçaq prefería seguir jugando con su poder; las chispas brillaban en sus oscuros ojos y la sonrisa se perfilaba en sus labios.

•••

En el pueblo, todos andaban con las labores de reconstrucción; las lluvias habían dado paso a unos días de intenso y abrasador sol que secaba las calles y daba un respiro a los tejados, pero no reparaba el daño hecho, las casas caídas y el barrio perdido.

–No ayudas en nada ni a nadie –reprochó Raxdan según entraba a la sala, sucia de arriba abajo de su turno de limpieza de la zona baja.

–Creo que ayudo más no metiéndome con ustedes –contestó con tono totalmente neutro Nìreçaq.

–Hermanita –bajó el tono Raxdan, sus sermones solía soltarlos con voz conciliadora–, debes entender que eres parte de la aldea, una pieza más como todos. Ya no eres una niña pequeña que se pueda ocultar de las tareas. Debemos contribuir con lo que tenemos y, en cada momento, según se requiere –hizo una pausa larga, esperando que su hermana se girase, pero no pasó, así que continuó: –Sé que te es difícil, de verdad; ahora, con tus nuevos poderes, sientes que no debes estar con otras personas… por miedo a quemarlas –volvió a esperar un momento, pero nada; Nìreçaq no reaccionaba a sus palabras, no se volvía siquiera. ¿Qué le había pasado a la jovial hermanita? Raxdan no quiso continuar con lo que, evidentemente, era un monólogo sin receptor.

Raxdan no se sacaba de la cabeza un suceso reciente, ocurrido el primer día de lluvias torrenciales. Ella pilló a su hermana jugando con el cuy que dejaban pulular por la casa cuando, de pronto, el animalito se encendió en vivas llamas; Raxdan reaccionó apartando a su hermana del animal, luego corrió a la cocina para coger la jarra con agua e intentar apagar al pobre roedor. Nìreçaq se había quedado quieta, con sus profundos ojos abiertos a más no poder, absorta en toda la escena que su fuerza había causado. Una vez el cuy se halló muerto y mojado, Raxdan corrió al lado de su hermana pequeña –aún con el corazón en la boca– para abrazarla; esta no reaccionó de forma alguna; siguió con la vista fija en el pobre roedor.

Algo andaba mal; Raxdan se daba cuenta de eso. En su fuero interno, deseaba que solo fuera la mala combinación de la entrada en la pubertad junto con el descubrimiento del fuego interno, pero sabía que era algo más.

–¿¡No vas a ayudarme con el almuerzo!? –gritó Raxdan enfadada.

–¿Por fin decides abandonar la careta de hermana comprensiva? –contestó riéndose la inquietante pequeña.

–Mira, pequeña… –resopló con fuerza, tomó una bocanada de aire y calmó el alma y la voz– no es una careta: estoy preocupada por ti y lo sabes. Y no soy tu sirvienta.

Nìreçaq refunfuñó algo. Se acercó a la cocina y ayudó en silencio a su hermana; cortó el tomate y la palta y lo dejó todo en una arreglada mesa. Raxdan intentó relajar el ambiente; agradeció a su hermana la ayuda e intentó entablar una conversación normal; pero nada, Nìreçaq estaba totalmente cerrada a cualquier tema, no hablaba ni prestaba atención. No mostraba más emoción que el aburrimiento ante todo.

•••

–¡Dios mío, estás ardiendo! –gritó entre llantos Raxdan, mientras corría hacia su hermana menor.

Nìreçaq volteó la mirada, salió de su trance y se apagó. Vio el miedo en el rostro de su hermana mayor y decidió consolarla:

–No te asustes, ¡no te asustes!

Raxdan se paró en seco. ¿Qué acababa de pasar? Un momento antes, Nìreçaq tenía los dos brazos en llamas y, al momento siguiente, no existía más rastro del fuego que ese leve olor a quemado que últimamente rodeaba a su hermanita. Ahí, en el centro del salón, había ocurrido algo realmente extraño.

Como cualquier metasapiens de su pueblo, Raxdan conocía el funcionamiento de los poderes; había sido instruida y trataba personalmente con todos los poseedores de dones; ninguno tenía el grado de control que su hermanita acababa de demostrar momentos antes, ninguno era capaz de «encenderse» y «apagarse». El otro Poseedor del Fuego del pueblo, Joeivnuaj, era capaz de calentar el aire a su alrededor y, tocando una rama, prenderla tras un rato. Pero él mismo se quemaba si se quedaba en contacto con el fuego. Su hermana, por lo visto, no.

–Tú… ¿Cómo…? ¿Pero…? –Raxdan balbuceaba y no sabía qué quería preguntar primero. No dejaba de llorar.

A modo de respuesta, Nìreçaq alzó lentamente la mano izquierda; su rostro estaba impasible, aunque se adivinaba una sonrisa contenida, los ojos le brillaban con especial fuerza. Chasqueó los dedos y toda la mano se incendió. Sonaban las chispas que nada consumían. Raxdan se aterró aún más.

•••

–Tenemos que ir a hablar con el Sacerdote Mayor –dijo, una vez más calmada, Raxdan.

–¡No! Lo prometiste –chilló Nìreçaq con un tono demasiado infantil para lo que venía demostrando desde hacía semanas. No le pegaba nada a la nueva Nìreçaq esa actitud de chibola.

–Ya… ya controlas tus poderes. Está claro que estás lista para ser presentada y…

–¡Calla! –interrumpió con furia la adolescente. Se intensificaron las llamas, fue una reacción instintiva de Nìreçaq.

La pequeña vio el miedo en su hermana mayor, así que apagó el fuego. La dueña del fuego, ya apagada, fue acercándose poco a poco a su hermana mayor… Pero se detuvo en seco; Raxdan se arrastraba hacia atrás, sollozando, sin saber cómo reaccionar bien ante una situación que le superaba con creces. Raxdan intentaba pensar en su pequeña hermana antes de todo esto, en sus padres, perdidos años atrás, buscando respuestas que huían de ella.

Ambas se mantuvieron lejos una de la otra sin perder el contacto visual. Raxdan intentaba calmarse, respiraba con dificultad, de forma demasiado agitada; Nìreçaq, por su lado, solo intentaba pensar en su estrategia para la siguiente conversación, mantenía el rostro impasible y estaba tranquila.

–Tu obligación, la de ambas, es hablar con el líder de la tribu –Raxdan rompió el silencio de la mejor forma que se le ocurrió.

–No voy a hacerlo, Raxdan, no quiero ser esclava de ese cerdo –contestó, tal vez demasiado calmada, Nìreçaq.

–¿Esclava? ¿Cerdo? ¿Qué estás diciendo? –Por un momento el miedo de Raxdan fue reemplazado por su sorpresa. Eso sí que no lo imaginaba ni entendía.

Nìreçaq resopló cansada.

–¿Realmente no lo entiendes, hermana mayor?

–Entiendo que no estás cumpliendo con tus deberes –reprochó Raxdan en tono demasiado viejo para su edad –¿Es que crees que todo es un juego? Tienes deberes, todos tenemos deberes –concluyó de forma casi indignada.

–Huye del deber, entrégate al placer –la seriedad en el tono de Nìreçaq tampoco correspondía con su joven edad. Avanzó unos pasos y dibujó una sonrisa traviesa en los labios, que contrastaba con el tono usado.

–¿Qué crees que significa eso? ¿No te das cuenta del daño que les haces a todos en este pueblo por tu egoísta actitud? –Raxdan ya estaba indignada por la situación.

Nìreçaq se detuvo ante las palabras de Raxdan. Bajó la mirada. ¿Qué podía decirle para convencerla? Llevaba días dándole vueltas a este posible debate pero siempre perdía el punto y se enfrascaba en posibles discusiones sobre temas secundarios… Ahora ya estaba pasando algo parecido a lo que tantas veces había recreado en su cabeza.

–No quiero ser usada como calentador. No quiero ser usada, sin más, por esos represores –la pequeña recondujo la conversación a algo más concreto.

–Nadie va a usarte –pero ni siquiera Raxdan era capaz de que eso sonara totalmente creíble.

Raxdan comenzó a defender el funcionamiento del pueblo: cómo todos aportaban lo que tenían y podían, cómo el Sacerdote Mayor sabía, gracias a su conexión con los Antiguos Espíritus, lo que convenía a todos los del valle. Nìreçaq se sabía toda esa monserga de memoria; no le prestaba demasiada atención a su abnegada hermana mayor, solo lo suficiente para que no pareciera una falta de respeto, no era plan de discutir por si le hacía o no le hacía caso.

–¿No te das cuenta de que acá no somos ni libres ni iguales? –por fin Nìreçaq decidió interrumpir el monólogo prosistema de su hermana. –¿No te das cuenta de que nos usan, explotan y luego nos dan solo migajas de pan y algo de circo? –continuó la encendida niña.

–No sé por qué dices eso, ¿quién te ha mentido de esa forma?

–Tú lo has dicho, ya no soy una niña. Veo lo que pasa a mi alrededor, veo cómo el Sacerdote ese vive en grande a costa de nuestro trabajo, cómo a los metas se nos utiliza y cómo a los demás, directamente, se les explota. No somos libres de elegir nada. No somos libres de agruparnos y desarrollarnos. No somos libres, ni siquiera, para elegir cómo trabajar en conjunto, para el bien de todos, porque no nos dejan mirar más allá del yugo con el que nos oprimen –según hablaba fue dando pasos al frente, cerrando los puños y, los mismos, comenzaron a arder.

«¿Qué locura le ha dado a Nìreçaq?», pensó asustada Raxdan; no entendía de dónde había sacado ese lenguaje ni esas subversivas ideas. ¡Negarse a estar en comunión con el resto de la comunidad! No entender el papel en el todo orgánico del pueblo era un delito imperdonable. Ahora Raxdan temía por el futuro de su hermana tanto como le aterrorizaba el poder que demostraba.

Nìreçaq volvió a percatarse de sus llamas y el efecto sobre su hermana y volvió a apagarse; comprendió el miedo en su rostro y tomó las manos de Raxdan, para consolarla y consolarse.

–¿Quién te ha engañado? Así…

–Mi hermana, mi protectora –Nìreçaq usó un tono amoroso y conciliador para cortar a Raxdan, aunque su rostro aún era duro y desconcertante en una joven adolescente–. ¿No lo ves? Nadie me tuvo que decir nada más, tú me enseñaste unos valores: solidaridad y apoyo mutuo en la búsqueda de la felicidad. Esos valores, esas ideas, son el pilar de mis palabras; miro el templo y veo un opresor que vive del trabajo del pueblo llano –esperó a que sus palabras penetraran la coraza del miedo de su hermana–. ¿No lo has visto estos días durante la lluvia? El pueblo intentando protegerse mientras que unos guerreros vigilaban y castigaban… ¿Sabes el qué? Cuando comenzó la lluvia, el Sacerdote Mayor mandó llamar cuadrillas de obreros y reforzó ciertas partes del templo, entre ellas, la cámara privada; mientras tanto, los del gremio de constructores advertían de que los diques de la zona baja de la aldea estaban mal acabados. No importó: sus órdenes fueron priorizar el templo, incluso las partes no vitales, cuando el mismo, por ubicación, está fuera de cualquier peligro con respecto al río. ¿El resultado? Lo conoces, has estado en los funerales de varios aldeanos, compañeros tuyos y míos… Y ese solo es un ejemplo.

Realmente, Raxdan no sabía qué decir. Incluso esos días los había vivido sufriendo por la aparente indiferencia de su hermana ante la lluvia; por lo visto, estaba dándole vueltas al asunto de una forma en que ella no lo había pensado.

Tras una breve pausa, Raxdan le respondió que estaba siendo injusta con el líder, con la organización en general. Que nada de eso era fácil, que tal vez se podía haber equivocado en alguna decisión –como no priorizar la reparación del barrio bajo–, pero lo hacía siempre pensando en todos. Que dentro de una sociedad no debía existir conflicto, que la naturaleza era armonía… Nìreçaq se puso de pie y encendió sus manos con dos truenos desde los dedos.

–La naturaleza es como el fuego y nosotras debemos domarla –dijo Nìreçaq con voz firme y convencida–; y para poder vivir en paz en la sociedad, lo primero que debemos es ser libres de toda dominación, de todo amo.

–¿Qué harás entonces? ¿Demostrar el fuego quemándolo todo, quemándote a ti? –retó Raxdan a su hermana pequeña.

–No, no –contestó algo desconcertada Nìreçaq–, no me estás entendiendo… No me debo estar explicando.

Raxdan tragó saliva con fuerza. Claro que lo entendía: su hermanita se había vuelto majareta por completo y ahora enfermaba a su propio pueblo con su actitud contraria a las antiguas normas. ¿Qué debía hacer ella? ¿Entregaría a su hermana menor a las autoridades? Debía de ser algo hormonal, todo lo que le estaba pasando… incluso la lluvia le podía haber afectado. Eso tenía que ser, la pequeña Nìreçaq debía estar conmocionada.

–Tranquila, pequeña Nìr, tranquila –comenzó Raxdan–, estoy acá para ayudarte, para protegerte…

–¡Que no es eso! –soltó molesta Nìreçaq.

–¡Explícamelo! –chilló desconsolada entre llantos la hermana mayor.

Nìreçaq se dio la vuelta y desapareció tras el umbral de la puerta principal.

•••

Raxdan corría con todas sus fuerzas hacia el templo del Sacerdote Mayor, la rabia y el miedo se mezclaban entre sus lágrimas. Uno de los avisadores al servicio del santuario había tocado su puerta momentos antes; le traía una muy mala noticia: su hermana pequeña, Nìreçaq, había sido apresada en las tierras privativas del Sacerdote, en el norte, y estaba acusada no solo de profanar esas tierras, sino de cazar animales de dicha tierra para el consumo propio. Lo peor: se había resistido al arresto y había quemado a un guerrero –«de una forma aún no determinada», apostilló el avisador–.

Nìreçaq se había escapado de casa hacía días, tras aquella amarga y absurda discusión. Raxdan no había reportado ese hecho, por más que fuera su obligación. Había mantenido su agenda de trabajo invariable, cogido comida para dos en el repartidor diario de alimentos, guardado la parte de su hermana e ido a buscarla por montes, valles y bosques cercanos. Todos los días hacía un par de leguas por lo menos. ¡Tenía que encontrarla! Raxdan no perdía la fe en que su hermana pequeña retomara la razón y volviera a casa antes de que alguien la reclamara y se metieran, ambas, en un lío con las autoridades. Raxdan temía por la salud física y mental de su hermana.

Ahora la pequeña rebelde estaba presa y acusada de un delito mayor. ¿Qué podía hacer Raxdan para salvarla?

El avisador había venido solo, no con un guerrero; así que no había dicho que su hermanita estaba fugada desde hacía días; si no, a Raxdan también la deberían haber arrestado. Lo más seguro era que la pequeña fugitiva no hubiese abierto la boca, salvo para insultar.

Jadeante, Raxdan le explicó al Guardián de la Puerta el aviso que acababa de recibir y que, como hermana mayor y tutora, reclamaba su derecho a defender a la adolescente. El fiero Guardián, siempre aburrido de su trabajo, la dejó pasar y la hizo acompañar hasta la zona de calabozos. Ahí, en el sótano del mundo, le informaron de que la «pequeña bruja» ya estaba ante el Sacerdote Mayor, que se apurara si quería terciar en su defensa.

•••

En el Salón de la Hermandad, en el centro del Templo, se impartía la Justicia a los apresados, se purgaba en el mismo todo cáncer social que interrumpiera el progreso y la vida en ese valle. Una cola de harapientos arrestados esperaban su turno, de pie, encadenados y rodeados de guardia.

En el centro de la habitación, un gran trono de cuarzo y pieles se erguía; en el mismo, estaba el orondo Sacerdote Mayor. En sillones bajos, se encontraba sentado su séquito del Consejo Mayor de Sacerdotes.

Cada acusado era arrodillado frente al altísimo Tribunal. El Sacerdote Mayor y el Consejo escuchaban lo que él o su defensor tuvieran que decir y lo que el Sacerdote Guardián alegaba; con ello, decidían el castigo. Sí, el castigo. Rara vez el acusado se iba de ahí limpio de toda ofensa; cuando lo hacía era, simplemente, porque el culpable real era otro y había sido arrestado gracias a la colaboración del acusado o su defensor.

Raxdan entró en el gran salón con todo el cuidado que podía concentrar en ese momento. El Sacerdote Mayor estaba condenando a una anciana que había causado un pequeño motín frente a uno de los puestos de reparto. Ella había acusado a los repartidores de dar comida en putrefacción y quedarse con la buena, afirmando que eso lo hacían sobre todo en los barrios bajos. Una locura de la anciana, claro –eso había pensado la propia Raxdan cuando escuchó las noticias días atrás, antes de las lluvias; Raxdan ahora no pudo más que pensar que, posiblemente, esa anciana en este momento estuviera muerta por el desbordamiento del río si no hubiese sido recluida por su ofensiva falta–.

La hermana mayor pudo ver a la menor, casi desnuda; con la poca ropa que le quedaba chamuscada, sucia y rasgada. El rostro de Nìreçaq parecía tranquilo, con la cabeza erguida, pero sus ojos, esos ojos tan profundos, guardaban ira, dolor y resentimiento. Y dignidad. Raxdan sintió cómo su corazón daba un pequeño vuelco al fijarse que pronto le tocaría a su hermana.

Raxdan se acercó a uno de los guardias y le comentó que ella sería la defensora de la pequeña de ahí, sí, aquella, la más pequeña de todos los acusados de esa larga fila. El guardia la miró de arriba a abajo y le dijo que le convenía no meterse, que quien defendiera a la «bruja» posiblemente fuera acusada. Las lágrimas brotaron de unos ojos ya cansados mientras aseguraba, en un silencioso grito, que no importaba, su lugar era con su hermana.

•••

–Así que tienes el poder del fuego y lo usas para profanar los animales de las tierras santas –dijo el sacerdote Guardián en tono de reproche; era más una acusación que una pregunta.

–Mi hermana no sabe lo que está haciendo; por favor, Sus Excelencias, entiéndanlo –suplicó Raxdan mientras Nìreçaq sostenía la mirada al Sacerdote Mayor con una cara demasiado neutra para la situación.

–Raxdan, te conocemos y apreciamos; nuestras cosechas son las mejores gracias a ti. No deberías estar defendiendo a esta bruja, entendemos que no es tu culpa su mal comportamiento –dijo el Sacerdote Guardián dirigiéndose a la defensora, con verdadero ánimo protector sobre un activo del pueblo.

–¡Mi lugar está con mi pueblo y mi hermana, Excelencia!–respondió enfurecida la hermana mayor. El Sacerdote Guardián tomó con desagrado esa respuesta; no se la esperaba de una habitante modelo de los barrios medios. Raxdan no lo vio, pero Nìreçaq había dejado su lucha visual con el Sacerdote Mayor para mirar hacia su hermana con alegría y respeto al mismo tiempo.

El Sacerdote Guardián se dirigió al Santo Tribunal para explicar los múltiples delitos de la niña en cuestión. Comenzó con lo más «suave»: la profanación de las tierras y el asesinato de uno de los animales de la misma –por lo menos uno, insistió–. Continuó con el «grave», que se volvía «el más grave»: la niña, ante los llamados de los guerreros, no se había detenido; se resistió al arresto y, en un momento de confusión, había prendido fuego a uno de ellos –sí, seguía vivo, pero tenía parte del torso y un brazo con quemaduras–. Uno de los miembros del Consejo preguntó cómo había encendido a un guardia, si tenía alguna antorcha o si lo había lanzado al fuego con el animal. Ante eso, el Sacerdote Guardián tomó aire y contestó solemnemente:

–En gran medida esa es la cuestión que nos trae acá. No usó nada dado por la naturaleza para herir al guerrero del pueblo, usó solo sus manos. Tiene el poder del fuego y se lo guardaba para sí misma –se detuvo un breve momento, para que sus palabras calaran en el Consejo y el Sacerdote Mayor, se escucharon murmullos de sorpresa y rechazo. El Sacerdote Guardián miró en dirección de Raxdan y continuó:– Y para su familia, por lo visto –con estas simples palabras el acusador había metido en el mismo delito a la hermana mayor también. La sala se llenó de gritos contra las dos hermanas, incluso algunos en la fila de acusados gritaban «traidoras» y «brujas» a la par.

El Sacerdote Mayor se puso de pie, amainó al público con un simple movimiento de manos y dijo dirigiéndose a Nìreçaq:

–Muchacha, ¿qué pretendías, esconder tus poderes del pueblo mientras ofendes a sus sacerdotes comiéndote los animales que solo a esta casa pertenecen?

–Nada de eso –contestó de forma firme la niña.

–¿Querías incendiar al guerrero para mantener tu desobediencia? –inquirió el anciano.

–Por supuesto que no. Pero me asusté. ¿Ve mis ropas? Si están tan raídas se debe a que sus matones intentaron propasarse, no solo detenerme. Reaccioné como pude y, sin querer, dañé a uno de ellos…

–¡Mentirosa! –interrumpió el acusador con furia –. No puedes mentir así ante este tribunal –continuó furibundo, más cuando vio que el Sacerdote Mayor y el tribunal aprobaban su actuación moviendo afirmativamente las cabezas.

El guardia al lado de Nìreçaq la golpeó con fuerza en la cabeza antes de que esta pudiera replicar las palabras de su acusador. La muchacha cayó al suelo y un pequeño hilo de sangre corrió por su frente; Raxdan se agachó y la abrazó, poniendo su cuerpo entre el guardia y su pequeña hermana –aunque tenía la impresión que Nìreçaq no solo era más fuerte y resistente que ella misma–. Nìreçaq agradeció con un murmullo, pero no quitó la desafiante mirada del Sacerdote Mayor.

Este dio dos pasos hacia delante en el elevado donde se encontraba el trono y alzó las manos. La situación casi le divertía, rompía la monotonía de esos días en que tenía que impartir justicia y, además, la pequeña niña le intrigaba. Se dirigió a la hermana mayor:

–Raxdan, ¿desde cuándo sabes de los dones de tu hermana y por qué no nos habías informado?

–La situación es nueva para las dos –mintió parcialmente una atemorizada hermana mayor.

–Ya veo –dijo el sacerdote mientras se acariciaba la larga barba blanca–. Según tú, la pequeña andaba por el bosque y le vino un don –continuó la reflexión en voz alta. Mirando a la acusada continuó: –¿Es así, pequeña bruja?

–En el bosque prendí un animal y no supe cómo pasó, lo mismo con el guerrero que me forzó –Nìreçaq decidió continuar la mentira de su hermana, pero solo porque así la protegía; no porque creyera que debía dar explicaciones a nadie sobre lo que era o dejaba de ser o sobre cuándo había ocurrido la transformación en su interior.

El acusador iba a protestar por la nueva referencia a un guerrero abusivo mientras que el guardia estaba ya preparado para golpear nuevamente a la reclusa, cuando el Sacerdote Mayor hizo un pequeño gesto que exigía a los presentes no actuar de manera alguna.

–Digamos que es cierto, pequeña bruja, y no sabías de tu don e, incluso, de dónde te encontrabas –concedió el Sacerdote Mayor–; eso exculpa a tu hermana de su omisión dolosa de las reglas del pueblo, pero no te libra a ti de desobediencia, ¿o es que alegas miedo?

Nìreçaq se puso de pie, apartó cariñosamente con la mano a su hermana y sostuvo la mirada al Sacerdote Mayor. No dijo nada.

–¿No has escuchado la pregunta? –insistió el Sacerdote Mayor.

Llamas. Las manos de Nìreçaq se cubrieron de unas poderosas llamas azules. Las tenía algo separadas del cuerpo con las palmas hacia arriba y los dedos levemente extendidos, evitando que el fuego tocara sus ropas o las de nadie más. Casi todos en la sala dieron un respingo al ver esa exhibición de poder y sentir, inmediatamente, el calor que emanaba de la pequeña. Solo Raxdan intentó acercarse a su hermana pero, al ver su decidido rostro, algo la detuvo.

–Solo escucho los gemidos de un cerdo que usa el miedo como forma de dominación –con tono de desprecio y de forma pausada, dejando que cada palabra marcara su propio sentido, contestó la niña de aspecto inquietante. –Yo no te temo –concluyó desafiante.

El Sacerdote Mayor comenzó a reír –intentando ocultar con una falsa seguridad ese pequeño salto que dio hacia atrás al ver el fuego–; avanzó hacia la pequeña, descendiendo por completo desde la zona del trono y tribunal. Empuñó su daga dorada y dijo:

–Deberías temerme. ¡Ten miedo del poder de los Dioses que yo represento! –gritó con fuerza mientras dirigía el filo en dirección de la niña. La punta de la daga estaba cerca de la acusada, pero esta no mostraba el menor temor ante la misma. El Sacerdote decidió continuar: –¿Acaso quieres prenderte fuego a ti misma?

La niña sonrió.

–Si disfrutara con el propio daño, puede; si disfrutara con el propio fuego, no; lo que querría sería prender fuego a todos, ¿no te parece? Todo dependería de qué quisiera hacer –su voz volvía a un tono infantil que chocaba con toda la situación. –Este fuego no me quema. A mí no. Pero a todos ustedes sí –continuó en tono algo más amenazante. Miró a su alrededor para encontrar caras de miedo, algunos guardias ya se habían ido y los miembros del Consejo se escondían detrás de sus sillones; visión que le divirtió bastante. Sonrió más.

Pasaron unos segundos eternos y nadie hacía un movimiento. Solo las sombras proyectadas bailaban un poco y daban sensación de vida en ese lugar donde las personas estaban como estatuas. Sombras proyectadas teniendo como fuente de luz a la niña.

–Pensaba irme. De verdad que me quería ir –rompió el silencio Nìreçaq hablando para todos los presentes–; pero esos guardias que me apresaron, todo lo acá sucedido, me deja claro que quienes deben marcharse son ustedes –ahora se dirigía a los sacerdotes. Volteó el rostro para mirar directamente al guerrero de antes. –Ustedes, si quieren, pueden seguirles o quedarse.

–¡Insolente! –gritó el Sacerdote Mayor mientras levantaba la daga para asestar el golpe… Gritos de dolor comenzó a proferir cuando sus manos empezaron a arder; las mismas se apagaron cuando él soltó la daga. La pequeña sonreía con suficiencia, dejando claro que el fuego lo manejaba y proyectaba sin necesidad de mover un solo dedo. –¡A ella, a ella! –gritaba sin cesar el Sacerdote Mayor mientras resoplaba sobre sus heridas manos.

Los guerreros huían despavoridos. Los demás sacerdotes del Consejo ya no estaban presentes. Los demás presos no se atrevían a hacer nada, ni siquiera intentaban zafarse de las cadenas que les atrapaban allí.

El Sacerdote Mayor se encontró totalmente solo de los suyos. Había caído al suelo y se arrastraba sin apoyar las manos quemadas. Nadie le ayudaría y él lo sabía; aun así, seguía gritando pidiendo la muerte de la niña en llamas.

Nìreçaq echó a llorar. Sin hacer ruido, caían por sus mejillas grandes lágrimas. Ella miró a su hermana y le dijo:

–Lo siento tanto; siento haberme ido así; siento que estés metida por mi culpa en todo esto… Y siento tener que irme.

–Lo arreglaremos todo –respondió Raxdan, también con lágrimas en los ojos.

La pequeña y flamígera Nìreçaq entendía que su presencia causaba una perturbación en lo que tenía que ser una lucha por la emancipación; que muchos se someterían a ella pidiendo ser dominados, lo cual pervertiría de raíz justamente lo que quería. Así que se fue. Simplemente se fue.

¿Qué pasó después? Esa ya es otra historia.

—

Puede volver al índice de Lee Los Lunes nº 2 dando clic acá.

2 pensamientos sobre “Flama”